前の15件 | -

おとなりさんはなやんでいる [その他]

4月25日(木)20:00~NHKEテレ「おとなりさんはなやんでいる」に出演します。

取材を受けたのでコメントをしております。宜しければご覧くださいませ。

![[TV]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/77.gif)

初回放送は4月25日(木)を予定しています。最初のお悩みは「やめてほしい!

子どものダラダラ(仮)」。学校から帰ってきても、制服は脱ぎっぱなし、お弁当

は出さない、宿題もやらずにダラダラ…という子どもたちに困っているみなさん!

必見です!ぜひぜひご覧ください~!

「おとなりさんはなやんでいる」https://www.nhk.jp/p/otonarisan/ts/MZ6VLPZPKQ/

取材を受けたのでコメントをしております。宜しければご覧くださいませ。

初回放送は4月25日(木)を予定しています。最初のお悩みは「やめてほしい!

子どものダラダラ(仮)」。学校から帰ってきても、制服は脱ぎっぱなし、お弁当

は出さない、宿題もやらずにダラダラ…という子どもたちに困っているみなさん!

必見です!ぜひぜひご覧ください~!

「おとなりさんはなやんでいる」https://www.nhk.jp/p/otonarisan/ts/MZ6VLPZPKQ/

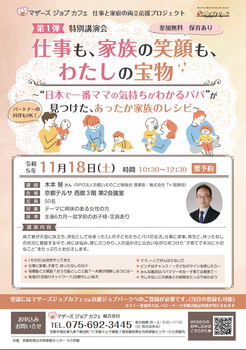

仕事と家庭の両立支援プロジェクト [講演]

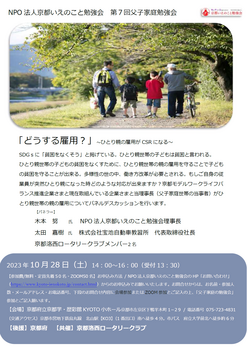

第7回父子家庭勉強会 [父子家庭の勉強会]

10月28日(土)14:00~16:00 京都府後援、京都洛西ロータリークラブ共催で7回父子家庭の勉強会を京都学歴彩館で開催しました。「どうする雇用」~ひとり親の雇用がCSRなる~をテーマにパネルディスカッション。

突然妻との死別で父子家庭になった私が「父子家庭の現状を発信したい!」との想いから立ち上げていただいた当法人も9年を迎えた。困っていることはそれぞれあるのだが、自らの経験や、同じ当事者の声から「やっぱり仕事ですよね」になる。企業の規模によって対応は違う。「仕事をとるのか子どもをとるのか」と当回しに言われたこともあった。しかし時代は変わった。多様性の世の中、ひとり親を雇用することが企業のCSRになると思う。SDGsの取組に「貧困をなくそう」と掲げている。ひと親世帯の子どもは貧困と言われる。ひとり親世帯の子どもの貧困をなくすためにも、「ひとり親世帯の親の雇用を守って欲しい!」。そんな思いで今回の勉強会を開催しました。

お題は2つ。「急に従業員さんがひとり親になった時にどような対応をされますか?」「ひとり親の雇用の推進(企業のCSRの観点から)」

ワークライフバランスを推進している企業はひとり親に限らず色々な制度がありますので対応は可能です。ただ制度を活用するためには他の従業員の協力も必要となる。残された従業員のケアも必要となります。人材不足の世の中、企業としても雇用を継続したい。色々と工夫されて対応出来るようにされている。また男性の育休を取得された実例も発信していただいた。

今後、企業としてはワークライフバランス(仕事と生活の調和)を推進することで職場の人間関係やコミュニケーションが良くなり、 助け合う風土ができるとともに、従業員の満足度や会社への貢献意欲が向上し、企業の競争力を高めるこ とができるなど様々なメリットをもたらすと今回の勉強会で学んだ。

*今回、設営でZOOMの音声が上手くいかずご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。

突然妻との死別で父子家庭になった私が「父子家庭の現状を発信したい!」との想いから立ち上げていただいた当法人も9年を迎えた。困っていることはそれぞれあるのだが、自らの経験や、同じ当事者の声から「やっぱり仕事ですよね」になる。企業の規模によって対応は違う。「仕事をとるのか子どもをとるのか」と当回しに言われたこともあった。しかし時代は変わった。多様性の世の中、ひとり親を雇用することが企業のCSRになると思う。SDGsの取組に「貧困をなくそう」と掲げている。ひと親世帯の子どもは貧困と言われる。ひとり親世帯の子どもの貧困をなくすためにも、「ひとり親世帯の親の雇用を守って欲しい!」。そんな思いで今回の勉強会を開催しました。

お題は2つ。「急に従業員さんがひとり親になった時にどような対応をされますか?」「ひとり親の雇用の推進(企業のCSRの観点から)」

ワークライフバランスを推進している企業はひとり親に限らず色々な制度がありますので対応は可能です。ただ制度を活用するためには他の従業員の協力も必要となる。残された従業員のケアも必要となります。人材不足の世の中、企業としても雇用を継続したい。色々と工夫されて対応出来るようにされている。また男性の育休を取得された実例も発信していただいた。

今後、企業としてはワークライフバランス(仕事と生活の調和)を推進することで職場の人間関係やコミュニケーションが良くなり、 助け合う風土ができるとともに、従業員の満足度や会社への貢献意欲が向上し、企業の競争力を高めるこ とができるなど様々なメリットをもたらすと今回の勉強会で学んだ。

*今回、設営でZOOMの音声が上手くいかずご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。

マザーズジョブカフェ 仕事と家庭の両立応援プロジェクト [講演]

どうする雇用 [父子家庭の勉強会]

今回も雇用をテーマにパネルデスカッションを開催します。京都モデルワークライフバランス推進企業さまをお招きし、実際の取組や問題点をお聴きします。また現在取組中の企業さまは、何が問題になり進まない。実際に直面されている問題点もお伺いします。当法人だから出来る発信。「ひとり親世帯の雇用を守ってください!」

【パネラー】

NPO法人京都いえのこと勉強会 理事長 木本 努

株式会社宝池自動車 代表取締役社長 太田 嘉樹 さま

京都洛西ロータリークラブメンバー 2名

【参加費】無料

【開催日時】2023年10月28日(土)Pm14:00(13:30受付)~16:00

【定 員】先着50名・ZOOM50名

【お申込み方法】NPO法人京都いえのこと勉強会のHP「お問い合わせ」

https://www.kyoto-ienokoto.jp/contact.html

お問合せフォームから、お名前・参加人数・メールアドレス・お電話番号、下段のお問合せ内容に会場参加またはZOOM参加とご記入の上、「父子家庭の勉強会」参加とご記入願います。(申し込み順)。

【会 場】京都府立京都学・歴彩館KYOTO小ホール

京都市左京区下鴨半木町1-29 /電話番号 075-723-4831

【交通アクセス】京都市営地下鉄烏丸線 北山駅【KO3】(1番出口)南へ徒歩4分。

市バス 府立大学前北へ徒歩約6分

【後援】京都府 【共催】京都洛西ロータリークラブ

【パネラー】

NPO法人京都いえのこと勉強会 理事長 木本 努

株式会社宝池自動車 代表取締役社長 太田 嘉樹 さま

京都洛西ロータリークラブメンバー 2名

【参加費】無料

【開催日時】2023年10月28日(土)Pm14:00(13:30受付)~16:00

【定 員】先着50名・ZOOM50名

【お申込み方法】NPO法人京都いえのこと勉強会のHP「お問い合わせ」

https://www.kyoto-ienokoto.jp/contact.html

お問合せフォームから、お名前・参加人数・メールアドレス・お電話番号、下段のお問合せ内容に会場参加またはZOOM参加とご記入の上、「父子家庭の勉強会」参加とご記入願います。(申し込み順)。

【会 場】京都府立京都学・歴彩館KYOTO小ホール

京都市左京区下鴨半木町1-29 /電話番号 075-723-4831

【交通アクセス】京都市営地下鉄烏丸線 北山駅【KO3】(1番出口)南へ徒歩4分。

市バス 府立大学前北へ徒歩約6分

【後援】京都府 【共催】京都洛西ロータリークラブ

昭島市からの感想 [講演]

昭島市の男女共同参加セミナーのアンケートが届いた。

まとめて送りますと担当者から。

参加していかがでしたか?30名の参加者でアンケート回収は23名。

【テーマ・内容】よかったが23名

理由

・子育ての事を知れて楽しい時間でした。

・おはなしがおもしろかった。

・死別父子世帯の当事者の方の発信を聴けるのは貴重でした。

・父子も母子も子育ては同じ

・なかなか取り上げられないテーマでとてもよかった。

・子育ては親育て、子育ては大切!

【講師】よかった。23名

・分かりやすく話していただきお手紙も感動しました。

・人柄の良さが出ていて楽しい気分になれた。

・本を読んでいたので、その後が聴けて楽しかった。

・木本さんの語り口調が警戒でお話が聴きやすかった。

・さすが実践者・当事者として適正です。

・経験が必ず役に立つ。

・また呼んで欲しいです。

ご意見・ご感想

・生き方を考えさせられる良い講座でした。

・木本さんの体験が心に響きました。私も死別父子家庭で育った当事者で、育ててくれた

父も10年前に亡くなりました。母や父の想いを今日のお話を通して知れたような想いに

なりました。木本さんご自身のグリーフケアの発信が大事とおっしゃていたことが印象的

で全ての人に出来ることではないと思うのですがこれからも続けていただきたいと思います。

現在、未就学児を2人子育てている子育て真っ最中の当事者としても、子育ての経験は仕事に

生かせる!という話もとても心に残りました。貴重なお話ありがとうございました。

・母子に注目があたる現状の中、父子の現状の理解がまだまだ少ないと思います。ここで、

小さな一歩が次に繫がる一歩になると思います。母子のサポート場所はありますが、父子の

サポートの場を作る居場所はどうするのか?

もっともっと全ての人に全ての家族に光が当たり、あたりまえである生活、多様性の時代、やはり

それぞれの居場所があったらいいなと思います。

・私の中でハウツーのように答えは今日は出ていませんが、仕事場や地域の中でシングルで

子育てしている方とのかかわりに生かすヒントを含め、とにかくお話を聴かせていただけた事、

そのものが有難かった。

・なかなか当事者の父子家庭のお父さんは参加するには土曜日は難しいかもしれません。

在住市で孤育てになりそうな父子家庭はありますが、繫がるまではいかないのが現状です。

男女共同参画として取り上げていただいたり、社協で講師の先生をお呼び出来たらなと

考えています。

・第二部のみ参加しました。なかなか周りに父子家庭の方がいないので、貴重な当事者の

声をきけてよかったです。

・木本さんの行動力・企画力(子育て・親育て)すごいと思う。子育てもキャリアップ。

育てることは育つこと、活かされること。

・同じ経験をしたものとして参考になり励みになりました。

・父子家庭、母子家庭や親の介護と直面している従業員と企業の関係はこれから年々大きく

変わると思います。講師の先生の本も読んでみたいと思います。

・2回目もやって欲しい。

・経験したことのない話を聴いて感じることが多かった。

・グリーフケア・立場・立場で複雑でセンシティブな背景もあるのだと気づかされた。

まとめて送りますと担当者から。

参加していかがでしたか?30名の参加者でアンケート回収は23名。

【テーマ・内容】よかったが23名

理由

・子育ての事を知れて楽しい時間でした。

・おはなしがおもしろかった。

・死別父子世帯の当事者の方の発信を聴けるのは貴重でした。

・父子も母子も子育ては同じ

・なかなか取り上げられないテーマでとてもよかった。

・子育ては親育て、子育ては大切!

【講師】よかった。23名

・分かりやすく話していただきお手紙も感動しました。

・人柄の良さが出ていて楽しい気分になれた。

・本を読んでいたので、その後が聴けて楽しかった。

・木本さんの語り口調が警戒でお話が聴きやすかった。

・さすが実践者・当事者として適正です。

・経験が必ず役に立つ。

・また呼んで欲しいです。

ご意見・ご感想

・生き方を考えさせられる良い講座でした。

・木本さんの体験が心に響きました。私も死別父子家庭で育った当事者で、育ててくれた

父も10年前に亡くなりました。母や父の想いを今日のお話を通して知れたような想いに

なりました。木本さんご自身のグリーフケアの発信が大事とおっしゃていたことが印象的

で全ての人に出来ることではないと思うのですがこれからも続けていただきたいと思います。

現在、未就学児を2人子育てている子育て真っ最中の当事者としても、子育ての経験は仕事に

生かせる!という話もとても心に残りました。貴重なお話ありがとうございました。

・母子に注目があたる現状の中、父子の現状の理解がまだまだ少ないと思います。ここで、

小さな一歩が次に繫がる一歩になると思います。母子のサポート場所はありますが、父子の

サポートの場を作る居場所はどうするのか?

もっともっと全ての人に全ての家族に光が当たり、あたりまえである生活、多様性の時代、やはり

それぞれの居場所があったらいいなと思います。

・私の中でハウツーのように答えは今日は出ていませんが、仕事場や地域の中でシングルで

子育てしている方とのかかわりに生かすヒントを含め、とにかくお話を聴かせていただけた事、

そのものが有難かった。

・なかなか当事者の父子家庭のお父さんは参加するには土曜日は難しいかもしれません。

在住市で孤育てになりそうな父子家庭はありますが、繫がるまではいかないのが現状です。

男女共同参画として取り上げていただいたり、社協で講師の先生をお呼び出来たらなと

考えています。

・第二部のみ参加しました。なかなか周りに父子家庭の方がいないので、貴重な当事者の

声をきけてよかったです。

・木本さんの行動力・企画力(子育て・親育て)すごいと思う。子育てもキャリアップ。

育てることは育つこと、活かされること。

・同じ経験をしたものとして参考になり励みになりました。

・父子家庭、母子家庭や親の介護と直面している従業員と企業の関係はこれから年々大きく

変わると思います。講師の先生の本も読んでみたいと思います。

・2回目もやって欲しい。

・経験したことのない話を聴いて感じることが多かった。

・グリーフケア・立場・立場で複雑でセンシティブな背景もあるのだと気づかされた。

おとうさんの料理教室 [料理教室]

昭島市講演 Ⅱ [講演]

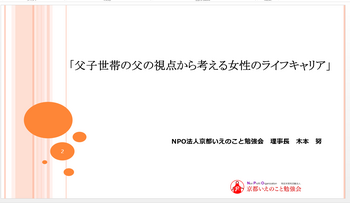

父子家庭の父の視点から考える女性のライフキャリア 2023 [講演]

6月29日(木)ノートルダム京都女子大学生活環境学校でゲストスピーカー

として登壇。コロナ禍ではオンデマンドだったが久々に対面の講演。

約100人近くの学生、真面目聴講いただいた。感想文の共有を許可いただいて

いるのでUPします。

![[本]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/70.gif) 本日は、またとない講演ありがとうございました。

本日は、またとない講演ありがとうございました。

父子家庭、ひとり親家庭の家事、育児の実態を知り、家庭を築くにあたって、母親、

父親が外での仕事と両立しながら、パートナーと一緒に家事・育児のキャリアを積んで

いくことの重要性を痛感いたしました。育児は、自分を育てると書いて、育自とも読め

るように、はじめから完璧な父親、母親はいなくて、徐々に父親、母親になっていくも

のだと仰ってました。外での仕事で手一杯であれば、家事を担当するパートナーと情報

伝達を行い、ぶちあたる課題について一緒に考え、問題解決を経験し共有していくこと

が育児につながり、そういった積み重なりが次の課題を解決する経験のひとつとなり、

母親、父親に磨かれていくのだと気付きました。

木本さんの奥様は、妻として木本さんを支えながら、子どもを育てていく中で母親と

してのキャリアを一歩一歩積まれてきたという証が、奥様が木本さんに残された育児を

助けてくれるコミュニティに現れていました。家事・子育ては、してみなければ初めは

何もわからない為、不安な親同士の助け合いは必ず必要不可欠です。けれども、そうい

った環境が整っていない方にとって、同じ悩みを経験した母親の声が聞けるSNSや勉強

会は、子育てをする親たちの不安を非常に和らげることができ、助けられるのだと感じ

ました。 育児の経験は、木本さんが京都いえのこと勉強会を立ち上げたように、知りた

いと思っている親たちへの場をつくったり、不安な親たちの味方となることができます。

母親、父親でとどまらず、そういった活動を通して、社会に通じて貢献できる力を持っ

てるのだと知ることができました。

![[本]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/70.gif) 今回木本さんのお話を聞き、特に印象に残った言葉やエピソードが3つありました。

今回木本さんのお話を聞き、特に印象に残った言葉やエピソードが3つありました。

まず、木本さんが「ママ友に救われた」とおっしゃっていたことです。また、「少年野

球の監督さんがチームに戻っておいでと声をかけてくれ、そこが長男の居場所になった」

とおっしゃっていたことも同じように印象に残りました。私は公認心理師という資格で対

人援助の仕事をしたいと思っているのですが、残された家族の方にカウンセラーの立場で

できることというのは、本当はとても少ないのではないかと感じました。その後も残され

た家族の方の人生は続いていくのだから、一時的なものではなく、木本さんにとってのマ

マ友の方々や息子さんにとってのチームのような、それぞれの生活の中で続いていく、助

けとなる存在、支えになるような存在や出会いが力になっていくのかなと感じました。

私は、妻だけが残されてしまうより、夫だけが残されてしまう方が、経済面で子育てをす

ることが大変だと思っていました。ですが、木本さんの話を聞いていると、経済面は仕事

をしているのでカバーはされているが、家事や学校・幼稚園関係、子育てといった、普段

任せてばかりであったことがのしかかってくるという問題点があるということが分かりま

した。この点に関して、日頃から夫婦2人で家事や子育てを役割分担していれば、こんなこ

とにはならなかったのではと思いました。しかし、夫の仕事が夜遅くまで長引くことは、頻

繁に起こりうることだと思います。その中で、家事を2人で分担というのはなかなか難しい

ように思います。無理に分担をすれば、夫の体調が悪くなってしまう恐れがあります。夫か

ら積極的に行動してほしいとは思いますが、仕事で疲れている中、子育てや家事に気を配る

余裕がないのかもしれません。人によって、仕事の出来不出来が変わってくるので、こうい

った残業が増えて家に帰るのが遅くなるというような問題は、中々改善されないような気が

します。そういったことも配慮できるような社会になっていけば生きやすくなるのにと感じ

ました。今回、木本さんの話の中で、一番心に残ったのは、「子育ては親育て、育児は育自

である」ということです。子育ては、子供だけが成長するのではなく、親も一緒に成長して

いくという考えは今までありませんでした。長男ができたことが次男にできるとは限らない

し、次男ができたことが三男にできるとは限らない。本当にそうだと思いました。「長女が

できるのに、なんであなたはできないの?」といったことで、長女にばかり構い、次女を放

棄するといったことを聞いたことがあります。人によって得意なことが違ってくるのに、そ

れを理解していない人がたまにいます。「上の子ができるのだから下の子もできる」といっ

た間違った知識を変えていくべきだと思いました。

として登壇。コロナ禍ではオンデマンドだったが久々に対面の講演。

約100人近くの学生、真面目聴講いただいた。感想文の共有を許可いただいて

いるのでUPします。

父子家庭、ひとり親家庭の家事、育児の実態を知り、家庭を築くにあたって、母親、

父親が外での仕事と両立しながら、パートナーと一緒に家事・育児のキャリアを積んで

いくことの重要性を痛感いたしました。育児は、自分を育てると書いて、育自とも読め

るように、はじめから完璧な父親、母親はいなくて、徐々に父親、母親になっていくも

のだと仰ってました。外での仕事で手一杯であれば、家事を担当するパートナーと情報

伝達を行い、ぶちあたる課題について一緒に考え、問題解決を経験し共有していくこと

が育児につながり、そういった積み重なりが次の課題を解決する経験のひとつとなり、

母親、父親に磨かれていくのだと気付きました。

木本さんの奥様は、妻として木本さんを支えながら、子どもを育てていく中で母親と

してのキャリアを一歩一歩積まれてきたという証が、奥様が木本さんに残された育児を

助けてくれるコミュニティに現れていました。家事・子育ては、してみなければ初めは

何もわからない為、不安な親同士の助け合いは必ず必要不可欠です。けれども、そうい

った環境が整っていない方にとって、同じ悩みを経験した母親の声が聞けるSNSや勉強

会は、子育てをする親たちの不安を非常に和らげることができ、助けられるのだと感じ

ました。 育児の経験は、木本さんが京都いえのこと勉強会を立ち上げたように、知りた

いと思っている親たちへの場をつくったり、不安な親たちの味方となることができます。

母親、父親でとどまらず、そういった活動を通して、社会に通じて貢献できる力を持っ

てるのだと知ることができました。

まず、木本さんが「ママ友に救われた」とおっしゃっていたことです。また、「少年野

球の監督さんがチームに戻っておいでと声をかけてくれ、そこが長男の居場所になった」

とおっしゃっていたことも同じように印象に残りました。私は公認心理師という資格で対

人援助の仕事をしたいと思っているのですが、残された家族の方にカウンセラーの立場で

できることというのは、本当はとても少ないのではないかと感じました。その後も残され

た家族の方の人生は続いていくのだから、一時的なものではなく、木本さんにとってのマ

マ友の方々や息子さんにとってのチームのような、それぞれの生活の中で続いていく、助

けとなる存在、支えになるような存在や出会いが力になっていくのかなと感じました。

私は、妻だけが残されてしまうより、夫だけが残されてしまう方が、経済面で子育てをす

ることが大変だと思っていました。ですが、木本さんの話を聞いていると、経済面は仕事

をしているのでカバーはされているが、家事や学校・幼稚園関係、子育てといった、普段

任せてばかりであったことがのしかかってくるという問題点があるということが分かりま

した。この点に関して、日頃から夫婦2人で家事や子育てを役割分担していれば、こんなこ

とにはならなかったのではと思いました。しかし、夫の仕事が夜遅くまで長引くことは、頻

繁に起こりうることだと思います。その中で、家事を2人で分担というのはなかなか難しい

ように思います。無理に分担をすれば、夫の体調が悪くなってしまう恐れがあります。夫か

ら積極的に行動してほしいとは思いますが、仕事で疲れている中、子育てや家事に気を配る

余裕がないのかもしれません。人によって、仕事の出来不出来が変わってくるので、こうい

った残業が増えて家に帰るのが遅くなるというような問題は、中々改善されないような気が

します。そういったことも配慮できるような社会になっていけば生きやすくなるのにと感じ

ました。今回、木本さんの話の中で、一番心に残ったのは、「子育ては親育て、育児は育自

である」ということです。子育ては、子供だけが成長するのではなく、親も一緒に成長して

いくという考えは今までありませんでした。長男ができたことが次男にできるとは限らない

し、次男ができたことが三男にできるとは限らない。本当にそうだと思いました。「長女が

できるのに、なんであなたはできないの?」といったことで、長女にばかり構い、次女を放

棄するといったことを聞いたことがあります。人によって得意なことが違ってくるのに、そ

れを理解していない人がたまにいます。「上の子ができるのだから下の子もできる」といっ

た間違った知識を変えていくべきだと思いました。

東京都昭島市男女共同参画課で講演 [講演]

6月24日(土)東京都昭島市男女共同参画課からの招聘で登壇。

2020年に港区平等参画センターリーブラさんで登壇した際に

昭島市の担当者さまも参加されていた。その後メールをいただき

「何時かお呼びします」と言っていただいたがコロナ禍で止まってしまった。

今年の2月にメールが届き、なんと2回シリーズで登壇の依頼が。

今回が初めての2回シリーズ。何度練習しても時間内に終わらない(笑)。

30名近くがご参加いただいた。凄い反応にビックリ。

講演後早速facebookに二人の方がポストされていた。

大切な人を亡くした家族のグリーフケアも合わせてお話しがありました。

もう 子育て中の方 グリーフケアが必要な方 支援者みなさんに聞いて欲しい!

次回2回目は7月29日 。 2回目だけでも参かできますよ

子育て中のお母さんの気持ちが日本一分かるお父さん!

木本さんありがとうございます。学校でお呼びしてもとってもいいかも!

家族って 夫婦って 親子ってそんなお話しです。

2020年に港区平等参画センターリーブラさんで登壇した際に

昭島市の担当者さまも参加されていた。その後メールをいただき

「何時かお呼びします」と言っていただいたがコロナ禍で止まってしまった。

今年の2月にメールが届き、なんと2回シリーズで登壇の依頼が。

今回が初めての2回シリーズ。何度練習しても時間内に終わらない(笑)。

30名近くがご参加いただいた。凄い反応にビックリ。

講演後早速facebookに二人の方がポストされていた。

大切な人を亡くした家族のグリーフケアも合わせてお話しがありました。

もう 子育て中の方 グリーフケアが必要な方 支援者みなさんに聞いて欲しい!

次回2回目は7月29日 。 2回目だけでも参かできますよ

子育て中のお母さんの気持ちが日本一分かるお父さん!

木本さんありがとうございます。学校でお呼びしてもとってもいいかも!

家族って 夫婦って 親子ってそんなお話しです。

福岡のシングルファーザー [その他]

講演依頼で博多に。福岡の父子家庭進藤さんと再会しランチ。コスパ良すぎる

金額にビックリの1,200円(刺身、天ぷら、茶碗蒸し、味噌汁、ご飯)。

「父子家庭支援をしたいのですが、なかなか上手くいかないですね」と言

われる。仕事をしているので平日が動けないと言われる。当たり前だが、

仕事をしてないとボランティアとか、色々な活動は出来ない。毎月開催す

るおとうさんの子育てに参加されている方から「先に進んでおられる方は

私たちの道標」と言われる。

なかなか父子家庭の声は上がらないし、気づいてもらえないのが現状だと

感じる。地道な活動にはなるが、当事者として行政や、社会福祉協議会、

母子寡婦連合会、大学にも関わりを持ってもらいたいのだが。

支援する声が上がっても個人レベルでは難しい。NPO法人を設立してま

でもと言われる。九州で父子家庭支援の団体があればコラボ出来ると思う。

金額にビックリの1,200円(刺身、天ぷら、茶碗蒸し、味噌汁、ご飯)。

「父子家庭支援をしたいのですが、なかなか上手くいかないですね」と言

われる。仕事をしているので平日が動けないと言われる。当たり前だが、

仕事をしてないとボランティアとか、色々な活動は出来ない。毎月開催す

るおとうさんの子育てに参加されている方から「先に進んでおられる方は

私たちの道標」と言われる。

なかなか父子家庭の声は上がらないし、気づいてもらえないのが現状だと

感じる。地道な活動にはなるが、当事者として行政や、社会福祉協議会、

母子寡婦連合会、大学にも関わりを持ってもらいたいのだが。

支援する声が上がっても個人レベルでは難しい。NPO法人を設立してま

でもと言われる。九州で父子家庭支援の団体があればコラボ出来ると思う。

浄土宗京都教区児童強化連盟さまの総会研修 [講演]

5月29日(月)16:00から浄土宗京都教区児童強化連盟さまの総会研修に登壇。

発信する場を沢山いただく。感想文で一番多いのは「母子家庭の話は聞くけれ

ど、父子家庭の話は聞いたことがない」。

何故なら父子家庭の現状を発信する方が少ない。まして死別父子家庭の現状を

話すのは稀であると言われる。「大変でしたね」と言われるが主夫15年生は

「大変でしたけど、子育ては親育てでした![[ほっとした顔]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/198.gif) 」。民生委員をされている僧侶の

」。民生委員をされている僧侶の

方からも「はじめて父子家庭の話し聞きました」。

グリーフケアのNGワードが印象的だったと言われた。遺族に対しての言葉に

気を遣いながらも話すが、悪気のない言葉がナイフに変わることを改めて感じました

と言われた。「グリーフハラスメント」になると改めて感じたと言われる。

悪気のない言葉をかけた本人は「そんなつもりで言ってない」とか「そんなこと

言った?」と後で言われる。グリーフハラスメントを受けた当事者としては

許しがたい反応に心がやられる。

発信する場を沢山いただく。感想文で一番多いのは「母子家庭の話は聞くけれ

ど、父子家庭の話は聞いたことがない」。

何故なら父子家庭の現状を発信する方が少ない。まして死別父子家庭の現状を

話すのは稀であると言われる。「大変でしたね」と言われるが主夫15年生は

「大変でしたけど、子育ては親育てでした

方からも「はじめて父子家庭の話し聞きました」。

グリーフケアのNGワードが印象的だったと言われた。遺族に対しての言葉に

気を遣いながらも話すが、悪気のない言葉がナイフに変わることを改めて感じました

と言われた。「グリーフハラスメント」になると改めて感じたと言われる。

悪気のない言葉をかけた本人は「そんなつもりで言ってない」とか「そんなこと

言った?」と後で言われる。グリーフハラスメントを受けた当事者としては

許しがたい反応に心がやられる。

父子家庭の現状は・・・ [講演]

5月19日(金)に京都市中京区民生児童委員総会に登壇。

「おとうさんの子育て〜地域に支えられて〜」で60分で講演。

60分では時間が足りません。14年間の経験を伝えるのは難しい。

地域の方には無茶苦茶お世話になった。ただ民生委員さんは訪問

されてなかった。情報が届いてなかったなか?

沢山の場で発信させていただく。質疑応答や感想文で一番多いのは

「母子家庭の話は聴くが父子家庭のことは聴いたことがない」

が一番多い。父子家庭の発信をする方が少ない。まして死別父子家庭

が発信する方は稀だと言われる。

父子家庭の数値を表で示したり、行政に訴えるわけでもなく、自分が

父子家庭になってからを時系列でストーリー立てて話すことが解りや

すく引き込まれて聴講出来ると言われる。

今回も翌日にいただいたメールにも同じようなことが書かれている。

あと2年NPO法人の活動をし発信をいたします。

「おとうさんの子育て〜地域に支えられて〜」で60分で講演。

60分では時間が足りません。14年間の経験を伝えるのは難しい。

地域の方には無茶苦茶お世話になった。ただ民生委員さんは訪問

されてなかった。情報が届いてなかったなか?

沢山の場で発信させていただく。質疑応答や感想文で一番多いのは

「母子家庭の話は聴くが父子家庭のことは聴いたことがない」

が一番多い。父子家庭の発信をする方が少ない。まして死別父子家庭

が発信する方は稀だと言われる。

父子家庭の数値を表で示したり、行政に訴えるわけでもなく、自分が

父子家庭になってからを時系列でストーリー立てて話すことが解りや

すく引き込まれて聴講出来ると言われる。

今回も翌日にいただいたメールにも同じようなことが書かれている。

あと2年NPO法人の活動をし発信をいたします。

東京都昭島市で講演します [事業予告]

3年前に港区男女平等参画センターリーブラさまで講演。

ご参加いただいていた昭島市公民館事業担当者さまから

招聘いただきました。6月24日(土)、7月29日(土)と初め

ての2回シリーズです。

必要な方に情報が届きますように。

https://www.city.akishima.lg.jp/.../020/20221005111950.html

ご参加いただいていた昭島市公民館事業担当者さまから

招聘いただきました。6月24日(土)、7月29日(土)と初め

ての2回シリーズです。

必要な方に情報が届きますように。

https://www.city.akishima.lg.jp/.../020/20221005111950.html

前の15件 | -